Literatur Strahlen 4.0

Literaturfestival im Gletscherblick / 6. & 7. September 2024

.

Freitag, 6. September 2024

ab 16:00 Uhr Individuelle Ankunft im Hotel Gletscherblick

ab 18:00 – 20:00 Uhr Individuelles Abendessen

20:00 Uhr Lesung von Lukas Holliger „1983. Verfluchte Hitze“ / Rotpunkt Verlag

21:00 Uhr Lesung von Regula Portillo „Wendeschleife“ / Edition Bücherlese

.

Samstag, 7. September 2024

08:00 – 10:00 Uhr Frühstück

10:00 – 12:00 Workshop mit Heddi Nieuwsma „Zuckersüsse Schweiz“ / HELVETIQ

.

18:00 – 20:00 Uhr Individuelles Abendessen

20:00 Uhr Lesung von Lea Gottheil „Anatol abholen“ / Kommode Verlag

21:00 Uhr Lesung von Jörg Rehmann „Davon“ / Kommode Verlag

.

Als Blickwechsel-Package:

- Alle LESUNGEN UND WORKSHOPS mit unseren Schweizer Autor*innen.

- 2 Nächte im Standard Doppelzimmer mit eigenem Bad

- Frühstück inklusive

Preis im Doppelzimmer mit eigenem Bad 200.- CHF pro Person (exkl. Kurtaxen) Preis im Doppelzimmer mit eigenem Bad zur Einzelnutzung 260.- CHF (exkl. Kurtaxen) .

.

*Unser Festival wird unterstützt durch die Burgergemeinde Bern

.

Unsere Autoren & Autorinnen 2024 werden sein…

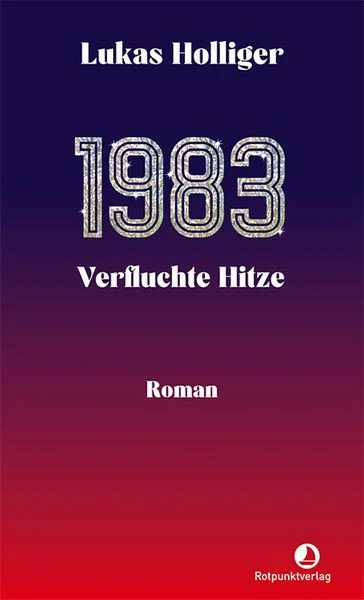

Lukas Holliger „1983. Verfluchte Hitze“ / Rotpunkt Verlag

Der russisch

1983. Verfluchte Hitze verdichtet drei historische Ereignisse – den Skandal um die Berner Novosti-Agentur, den spektakulären Fall einer Basler Spionin in sowjetischen Diensten und den Mord an einem Hellseher – zu einer tragikomischen Bestandsaufnahme des Jahrs 1983. Es ist der letzte Höhepunkt des Kalten Kriegs, Europa streitet über den Nato-Doppelbeschluss, Nenas »99 Luftballons« laufen in Dauerschleife und die Sommertemperaturen steigen erstmals auf 40 Grad.

Während Holliger seinen historischen Figuren verbriefte Zitate in den Mund legt, schreibt er für sein Ermittlerteam pointierte Dialoge, die den vielfach ausgezeichneten Theater- und Hörspielautor erkennen lassen.

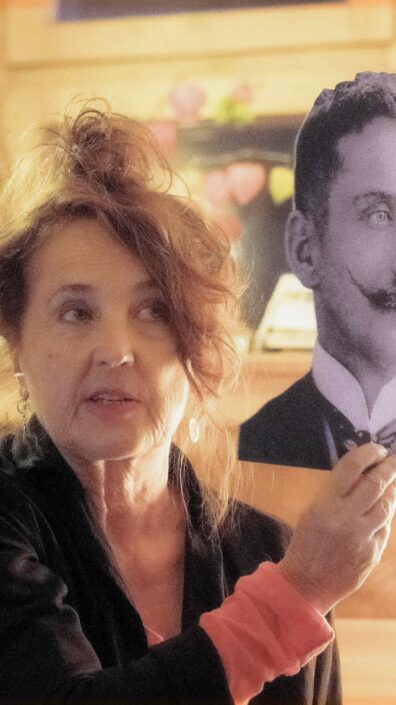

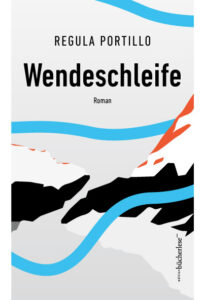

Regula Portillo „Wendeschleife“ Edition Bücherlese

Anna arbeitet in einem Alterspflegeheim, reist gern und stellt anderen Reisenden regelmäßig ihr Sofa als Übernachtungsgelegenheit zur Verfügung. Einer ihrer Gäste ist Oliver, ein junger US-Amerikaner, der mit einem Interrail-Ticket in Europa unterwegs ist. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut und für ein paar Tage taucht er in ihre Welt ein. Doch dann kehrt er von einem Ausflug nach Zermatt nicht mehr zurück. Eine Suche beginnt, die existentielle Fragen aufwirft, denen Anna auch bei ihrer Arbeit immer wieder begegnet. Worauf steuern wir alle zu? Was macht ein erfülltes Leben und würdevolles Sterben aus? Findet das Leben hauptsächlich in den Geschichten statt, die wir uns darüber erzählen? Antworten findet Anna in den Gesprächen mit der blinden Frau Steinbach und den anderen Bewohnenden, deren Lebenserfahrung sie als große Bereicherung erlebt.

Im Austausch mit Caroline, Olivers Mutter, und Samuel, einem gemeinsamen Bekannten, kommt Anna Oliver immer näher und setzt nach und nach das Bild eines Menschen zusammen, den sie vor allem aus Erzählungen kennt.

Regula Portillo, geboren 1979, wuchs im Kanton Solothurn auf, studierte Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Fribourg und Buch- und Medienpraxis an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Nach mehreren Jahren in Nicaragua, Mexiko und Deutschland, lebt und arbeitet sie heute in Bern. / ©Edition Bücherlese // Foto ©Barbara Halter.

.

Heddi Nieuwsma (Workshop Samstag „Zuckersüsse Schweiz“) / HELVETIQ

Von knusprigen Haselnusskeksen bis hin zu reichhaltigen Schokoladentörtchen mit einer unerwartet grünen Glasur findet man in der Schweiz eine unwiderstehliche Sammlung süsser Rezepte. In diesem Buch sind 45 Rezepte und Geschichten enthalten: für Kuchen, Gebäck, Torten, Cremes und mehr. Die Autorin Heddi Nieuwsma ist eine amerikanische Köchin, die seit langem in der Schweiz lebt. Mit wunderschönen Fotos und Highlights aus allen vier Sprachregionen – Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch – zeigt dieses Buch einen köstlichen Schmelztiegel kulinarischer Einflüsse. Einige Rezepte sind klassische Interpretationen weltberühmter Desserts,

während viele andere über ihre Region hinaus wenig bekannt sind.

Heddi Nieuwsma zog 2012 aus den USA in die Schweiz. Seit ihrer Ankunft hat sie eine Leidenschaft dafür entwickelt, mehr über Schweizer Küche zu lernen. Über ihren Blog »Cuisine Helvetica« teilt sie Rezepte, Geschichten und Reiseerlebnisse. Heddi möchte die Schweizer Küche im Ausland für mehr als nur Schokolade und Käse bekannt machen. Ihr Blog war Finalist für den Award „Best Special Interest Food Blog“, der 2018 vom amerikanischen Magazin Saveur vergeben wurde.

.

Lea Gottheil „Anatol abholen“ / Kommode Verlag

Anatol muss noch ein zusätzliches Jahr im Kindergarten bleiben. Nicht daran zu denken, dass er in die Schule geht. Er ist ein kluges, fantasievolles Kind, aber er kann sich in keine Gruppe integrieren. Anatol ist ein Systemsprenger. Er bringt seine Familie und die Erziehungsinstitutionen an ihre Grenzen. Nachdem er aus dem Kindergarten geflogen ist, wird bei ihm ADHS diagnostiziert. Eine Schulpsychologin schaltet sich ein, ein Psychiater, Anatol bekommt Medikamente. Verzweifelt suchen die Eltern eine passende Schule für ihr besonderes Kind. Immer wieder muss seine Mutter Jil ihn abholen, weil die Lehrkräfte überfordert sind; keine Schule will ihn behalten. Was soll aus Anatol werden? Jil, die von einem freien Leben als Dichterin und Sängerin träumte, droht an der Herausforderung zu zerbrechen, aufgefressen zu werden von der Sorge um ihr geliebtes Kind, den Schuld- und Versagensgefühlen als Mutter und der Enttäuschung über ein Leben, in dem sie nicht mehr vorkommt.

Anatol abholen ist eine direkt erzählte, aufwühlende und doch tröstende Geschichte über die Reise einer Familie durch das Labyrinth der Bürokratie unseres Schul- und Gesundheitssystems und dem Unverständnis gegenüber Kindern, die anders sind und anderes brauchen. Die Geschichte handelt von den fehlenden Kapazitäten und Möglichkeiten im psychischen Gesundheitssystem und von der Psyche einer Mutter, die sich um ihr Kind sorgt und hart für es kämpfen muss.

.

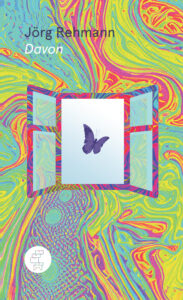

Jörg Rehmann „Davon“ / Kommode Verlag

Jörg Rehmann wurde 1966 in Merseburg (Sachsen-Anhalt) geboren, wuchs in der DDR auf und veröffentlichte in Zeitschriften und Anthologien. Sein Debüt „Herr Wunderwelt“ erschien 2020 im Kommode Verlag. Er studierte Pflegemanagement, arbeitet als Dozent und lebt in Berlin.

Unsere Autoren 2023 waren…

Pirmin Beeler «Das Leuchten im Grenzland»

Nino und seine Freund*innen leben vor sich hin: rumhängen, kiffen und Party machen — bis Nino eines Tages beschliesst, mit seinem Moped über den Gotthard nach Rimini zu fahren …

Jahre später besucht er seine Nonna Giulia im Altersheim, wo sie ihm ihre Lebensgeschichte erzählt — von ihrer Kindheit im Nachkriegsitalien, der Arbeit in Rom, von ihrer Migration in die Schweiz und wie sie dort Fuss fasst und ihr Leben bestreitet. Im gleichen Altersheim lebt Bruno — auch er wanderte aus und fand in Paris Arbeit als Delfinpfleger für das Moulin Rouge.

… Und Nino — ist er je in Rimini angekommen?

Pirmin Beeler, *1975, wohnt und arbeitet in Zug. Nach Ausbildungen als Maler und später als Fachmann in der psychiatrischen Pflege schloss er 2011 mit dem Bachelor Illustration Fiction das Studium an der Hochschule für Design und Kunst in Luzern ab. 2018 ist sein Début «Hat man erst angefangen zu reden, kann alles Mögliche dabei rauskommen» in der Edition Moderne erschienen. / ©Edition Moderna // Foto ©Barbara Halter

Kathrin Burger «Vor mir wird es Morgen»

Bis zum allerletzten Tag ist sie gerne hingefahren, ins Gymnasium, um junge Menschen mit ihrer Liebe für die deutsche Sprache und Literatur anzustecken. Auch wenn ihr das nicht immer gelungen ist und sie der vielen Schulreformen langsam müde wurde.

Seit dem Ende ihres Berufslebens ist es ihr, als würde sie »in einem leeren, unbewohnten Raum stehen und in eine Landschaft ohne Konturen hinausschauen«. Einen Spiegel dieses inneren Raums findet die Erzählerin in ihrem Garten. Jeden Morgen beobachtet sie, wie sich der Tag langsam durch die graugrüne Wand aus Haselsträuchern, Schlehdorn und Hartriegel herantastet. Jeder Morgen ist anders und ruft andere Gedanken und Erinnerungen wach. Erinnerungen ans Elternhaus mit dem verwunschenen Park, an die ersten Semester an der Universität während der Jugendunruhen, an die Eltern, die sich in der Bewegung »Moralische Aufrüstung« engagierten, und an den früh verstorbenen Bruder, den Schriftsteller Hermann Burger. In ihrem Haus ist es noch still – überhaupt ist es stiller geworden, nachdem die Kinder ausgezogen sind –, nur Apple, der Kater, streicht um ihre Beine und legt sein »flaumiges Katzengewicht« auf ihre Füße. Kathrin Burgers Roman ist mit autobiografischen Elementen durchflochten. Sie erzählt präzise und poetisch. Sie blickt versöhnt auf das Entschwundene, mit Zuversicht auf das Kommende und immer wieder in ihren Garten, dessen stetige Verwandlungen sie in den feinsten Schattierungen nachzeichnet.

Kathrin Burger, geboren 1949 in Menziken, studierte Germanistik in Zürich und promovierte über Georg Trakl. Sie unterrichtete als Gymnasiallehrerin in Fribourg, in Baden und dreißig Jahre lang in Aarau. Daneben engagierte sie sich in verschiedenen kulturellen Institutionen sowie für die Frauenbewegung. Sie lebt mit ihrem Mann in Küttigen und hat drei erwachsene Kinder. / ©Rotpunktverlag // Foto ©Claus Pfisterer

Thomas Dütsch «Zwischenhoch»

Thomas Dütsch, geboren 1958 in Zürich, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in Zürich, Tübingen und Berlin. Auf Einladung des Berliner Kultursenats war er 1991 sechs Monate Stipendiat im Literarischen Colloquium Berlin (LCB). Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer und Sprachdozent an der Pädagogischen Hochschule Zürich publizierte er Gedichte in den Literaturzeitschriften «einspruch», «drehpunkt» und «Sprache im technischen Zeitalter». Auch die «Neue Zürcher Zeitung», die «Zeit» und der «Tages-Anzeiger», Zürich, brachten Gedichte von ihm. / ©Nimbus. Kunst und Bücher // Foto ©Ayse Yavas

Irène Bourquin «Windrose»

Das Mosaik aus kurzen Prosatexten erzählt die Geschichte(n) einer Familie: Schicksale in der Heimat und das fragile «Glück in der Ferne», vom Jura bis in die Ostschweiz, von Zürich bis Paris und Oslo, Yokohama bis New York, von der Bretagne bis nach Indien. Drei Generationen treten auf, ein Jahrhundert vergeht, doch die einzelnen Lebensläufe werden im Zeitraffer geschildert, sind Mosaiksteine im Porträt der Familie. Wie die Farben in einem Mosaik erscheinen viele Figuren mehrmals, in wechselnden Konstellationen, und auch die Zeit ist nicht linear, sondern setzt sich als Mosaik zusammen. Die erzählten Schicksale berühren mit erstaunlichen Wendungen, tragischen Ereignissen, aber auch heiteren Episoden: die frohe Prophezeiung einer Wahrsagerin, die sich erfüllt; ein Familientreffen, bald gefolgt von Unglücksfällen; Auswanderung und Rückwanderung. Da sind die Grosseltern, beide aus Schweizer Kaufmannsfamilien, die in Japan mit ihrer zweijährigen Tochter das katastrophale Erdbeben von 1923 knapp überleben. Der Zweite Weltkrieg, mit dem auch die Geschichte eines Paars beginnt, spiegelt sich in den Kapiteln «Heimatfront» und «Grenzerfahrung». Ein Onkel wandert aus nach Paris, später nach Amerika. Sein unfreiwilliges Outing ist in den frühen 50er Jahren eine Bewährungsprobe für die Familie. «Zwillingslos» berichtet von Grossonkeln: in der Jugend unzertrennlich – später ausgewandert, der eine nach Osten, der andere nach Westen – im Alter unvereinbar.

Das Ganze bietet eine abwechslungsreiche, farbige Lektüre und es lohnt sich, auch jeden einzelnen Mosaikstein genauer zu betrachten.

Irène Bourquin ist 1950 in Zürich geboren. Sie lebt in Elsau bei Winterthur und in Zürich. Studium der Geschichte und Germanistik an der Universität Zürich, Promotion 1976. Ab 1977 Kulturredakteurin und Journalistin; heute Autorin, Co-Veragsleiterin und Lektorin. Buchpublikationen in diversen Verlagen seit 1986; Theaterstücke und Hörspiel. / ©Caracol Verlag // Foto ©Silvia Wiegers-Meyer

Wei Zhang «Satellit über Tiananmen»

Während Mao gerade den »Großen Sprung nach vorn« propagiert, darf »Großmutter« Guo mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter in die Neubergstraße im sogenannten Harmoniedorf ziehen, einer neuen und einigermaßen komfortablen Siedlung auf einem Hügel, zu dessen Füßen die gigantische Dongshan-Stahlfabrik liegt. »Großmutter« wird sie vom Polizisten aus Respekt genannt, und zur Parteisekretärin der Neubergstraße wird sie, weil kein anderes Parteimitglied dort lebt.

Guos Quartierinitiative wird durch den »Großen Sprung nach vorn«, mit der die Stahlproduktion in die Höhe getrieben werden soll, komplett in den Schatten gestellt. Plötzlich bauen sogar die bisher untätigen Hausfrauen des Quartiers einen Hochofen und beginnen Stahl zu schmelzen. Dabei treten sie in einen Wettstreit mit ihren Männern, den Arbeitern des Stahlwerks, darum, einen neuen Produktionsrekord aufzustellen, was damit verglichen wird, einen Satelliten ins All zu schießen.

Die Stahlschmelze schlägt derweil Funken der Liebe, entfacht das Feuer der politischen Gesinnung und lässt die Flammen des Schicksals in den Himmel lodern. Wei Zhangs neuer Roman ist bunt und vielschichtig wie ein Kaleidoskop, dabei präzise beobachtet und mitreißend erzählt.

Und am Ende – nach den Wirrungen der Kampagnenjahre – besinnen sich die Frauen des Quartiers endlich auf ihre Stärken und feiern mit selbstgeschneiderten Jeanshosen der Marke »Satellit« eine echte Kampagne mit greifbaren Erfolgen.

Wei Zhang wurde während der Kulturrevolution in Chongqing, VR China, geboren. Dort studierte sie Anglistik. Seit 1990 lebt sie in der Schweiz. 2007 erschien ihr Buch »Zwischen den Stühlen: Geschichten von Chinesinnen und Chinesen in der Schweiz«. »Eine Mango für Mao« ist ihr erster Roman. Sie schreibt für das Feuilleton der NZZ, arbeitet daneben als Hochschuldozentin und gibt Kurse zu interkulturellen Themen. / ©Elster & Salis // Foto ©Dominic Büttner

Ashley Curtis «Hexeneinmaleins»

Stratford-upon-Avon, 2006: Während einer Aufführung von Macbeth im Swan Theater stirbt der prominente Shakespeare-Experte Professor Adrian Thompson. Auf den ersten Blick scheint es sich um einen natürlichen Tod zu handeln – Thompson ist ein alter, nicht sehr gesunder Mann, der bereits einen Schlaganfall erlitten hatte. Doch es gibt Indizien, die auf einen Mord hinweisen: Sein Hotelzimmer wurde am selben Abend durchwühlt und der angekündigte Vortrag, in dem er belegen wollte, dass Shakespeare und nicht de Vere, 17. Earl von Oxford, der wahre Urheber seiner Werke war, macht alle Verfechter der Oxford-Theorie zu Verdächtigen.

Kriminalkommissar Ian Stokes wird mit dem Fall betreut, den er nie haben wollte und der ihn exakt in das Umfeld wirft, vor dem er in der Vergangenheit geflohen war. Widerwillig bittet er seine Mutter, Professorin an der Universität Oxford, ihn beim Aufdecken von Thompsons Geheimnis zu unterstützen. Ihre zeitgleich laufenden strafrechtlichen und akademischen Untersuchungen führen unabhängig voneinander zu demselben Täter.

Hexeneinmaleins ist ein literarischer Krimi, der die Kontroverse um Shakespeare und de Vere und die historischen Fakten, von welchen der Fall abzuhängen scheint, nachvollziehbar in die Fallermittlung einfliessen lässt.

Ashley Curtis wurde 1959 in Kalifornien geboren. Er studierte chinesische und biblische Literatur an der Yale Universität sowie Physik und Physikpädagogik am Smith College. Von 2009 bis 2014 war er Schulleiter an der Ecole d’Humanité in Hasliberg, Berner Oberland. Im Kommode Verlag erschienen bisher der Shakespeare-Krimi Hexeneinmaleins (2019) sowie die philosophischen Plädoyers Irrtum und Verlust (2017) und Alles ist beseelt (2021). Weitere Publikationen erschienen bei Bergli Books. Curtis lebt zur Zeit in Domodossola in Norditalien, wo er als Schriftsteller, Lektor und Übersetzer tätig ist. / ©Kommode Verlag // Foto ©

Unsere Autoren 2022 waren…

Yusuf Yesilöz «Nelkenblatt»

Oder mehr als helfen: Elsas Tochter Luzia weiss genau, was für ihre Mutter gut ist, sie müsse unbedingt mehr essen und jeden Tag an die frische Luft. Sicherheitshalber schickt sie Rezepte per SMS.

Aber Elsa mag sich nichts vormachen, sie spürt ihre innere Uhr genau. Viel lieber will sie Pina kennenlernen, woher sie kommt, warum sie im Exil ist, wie ihre Mutter gestorben ist, ob sie liebt oder geliebt hat. Und so entsteht eine feine Verbindung zwischen den beiden Frauen, der jungen Pina, die eine Krise des Exils durchlebt, und Elsa, die ihrem letzten Aufbruch entgegensieht. / ©Yusuf Yesilöz

Demian Cornu «Transite kleiner Welten»

vom Aufbruch, von der Hoffnung, irgendwann an dem Ort anzukommen, an den man sich vielleicht schon immer erinnert hat, ohne ihn jemals gesehen zu haben.

Ob in einer Sozialwohnung in Bern, auf einem Schlauchboot im Mittelmeer oder in einem Slum der Kairoer Friedhofstadt – die sieben Protagonisten wollen ihre kleinen Welten auf ihre eigene Art in Ordnung bringen. Die unterschiedlichen und dennoch miteinander verbundenen Lebensgeschichten vermitteln dem Lesenden, dass es immer um Liebe geht und darum, für die Menschen da zu sein, die einem etwas bedeuten.

Demian Cornu arbeitete neun Jahre im Asylverfahren. Die in Befragungen, Gesprächen in

Flüchtlingslagern sowie auf zahlreichen beruflichen und privaten Reisen gewonnenen

Erkenntnisse trugen maßgeblich zu einer authentischen Darstellung der im Roman behandelten politischen und kulturellen Themen bei. / ©Demian Cornu

Marianne Künzle «Da hinauf»

»Da hinauf« ist die dramatische Geschichte zweier Frauen, deren Wege sich kreuzen, die sich aber nie kennenlernen.

Auf einer Bergtour entdeckt Annina, eine junge Journalistin, eine Leiche, die der Gletscher freigegeben hat. Der Kleidung nach muss die Tote Jahrzehnte im Eis eingeschlossen gewesen sein. Die tote Frau ist Irma, die in den Fünfziger Jahren hier gewandert ist.

Irma und Annina begehen zeitlich verschoben denselben Weg. Ihre Wahrnehmung ist aber eine gänzlich andere, ihr Zugang zu sich selbst und der Landschaft unterschiedlich. Annina sucht ihren Platz in der Gesellschaft und muss sich selbst erst kennenlernen, Irma handelt intuitiv, sie lebt und verteidigt ihre Ideale.

Die Gestalt des Gletschers hat sich von Irma zu Annina drastisch gewandelt – in den Fünfzigerjahren ist der Gletscher ein weißer Koloss, im Heute hören wir ihn tropfen, bröckeln. Nur einzelne Anhaltspunkte wie die Bergkulisse, eine Weggabelung oder ein markanter Felsblock in der Landschaft, auf die die beiden Frauen treffen, sind unverändert. Eine mal stille, mal akustisch präsente Natur umgibt die beiden Frauen.

Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, lebt heute im Wallis. Sie war als Buchhändlerin tätig und koordinierte viele Jahre Greenpeace-Kampagnen für eine ökologische Landwirtschaft. Seit ihrer Ausbildung in literarischem Schreiben ist sie Teilzeit-Autorin. 2017 erscheint ihr Debütroman «Uns Menschen in den Weg gestreut» bei Zytglogge. Sie ist Trägerin des 2. Oberwalliser Literaturpreises und erhielt diverse Werkbeiträge. Mehr Infos finden Sie hier.

©Urs Hürzeler

Hannes Binder «Sherlock-Holmes –Das letzte Problem»

Schwarz-weiße Strichzeichnungen auf Schabkarton sind Hannes Binders Markenzeichen. Der Zürcher Illustrator hat für diesen epischen Stoff dramatische Bilder der Schweizer Landschaft geschaffen, deren Sogwirkung man sich kaum entziehen kann. Eine spannungsreiche Graphic Novel für Einsteiger.

Hannes Binder wurde in Zürich geboren. Er studierte an der Kunstgewerbeschule Zürich und arbeitete später als Grafiker und Illustrator zeitweise in Mailand und Hamburg. Mehr als 50 Werke für Erwachsene und Kinder hat er mit seiner charakteristischen Schabkarton-Technik in Szene gesetzt. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise, u. a. den Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis. Hannes Binder lebt in Zürich und im Tessin. / ©Hannes Binder

Christine Rinderknecht „Sieben Jahre mit dem Japaner“

Geboren 1954 in Nussbaumen AG.Nach dem Studium der Germanistik, Romanistik, Literaturkritik in Zürich, Paris und Berlin stürzte sie sich in die Theaterwelt und machte eine erste Regieassistenz. Sie ist Co-Leiterin von Theater Gubcompany, einer freien Theatergruppe in Zürich, und schreibt Texte fürs Theater, Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten. Nach einem Erzählband bei Zytglogge 1994 erschienen zwei Romane, 2002 »Ein Löffel in der Luft« bei Pendo und 2005 »Lilli«,ebenfalls bei Pendo. Ihr Theaterstück »Livia_13« wurde ins Russische übersetzt.Für ihr Werk erhielt sie verschiedene Auszeichnungen. / ©Heinz Gubler

Thomas Pfenninger «Gleich, später, morgen»

Je mehr der Briefträger Anteil an den Sorgen der Menschen aus dem Quartier nimmt, desto mehr werden sie zu seinen eigenen. So verstrickt er sich immer tiefer in die Geschichten der einzelnen Bewohner*innen, und als er merkt, dass ihm alles über den Kopf wächst, ist es schon zu spät, als dass es einen einfachen Ausweg für ihn gäbe.

Thomas Pfenninger (*1984) wuchs in Zürich auf und lebt heute in Bern. Neben seiner Tätigkeit als freischaffender Autor und Texter arbeitete er neben anderem als Mediensprecher oder Kommunikationsbeauftragter für verschiedene Unternehmen in Zürich, Berlin und Bern. 2017 veröffentlichte er im Eigenverlag den Gedichtband »Fragmente«. Inhaltlich befasst sich Pfenninger in »Fragmente« mit Fragen der Relation von Wahrheit und Wahrnehmung. 2018 beendete er die Arbeiten am Roman »Die Löffel-Monologe«, welcher noch nicht veröffentlicht wurde. Der Roman »Gleich, später, morgen« ist sein Debüt.